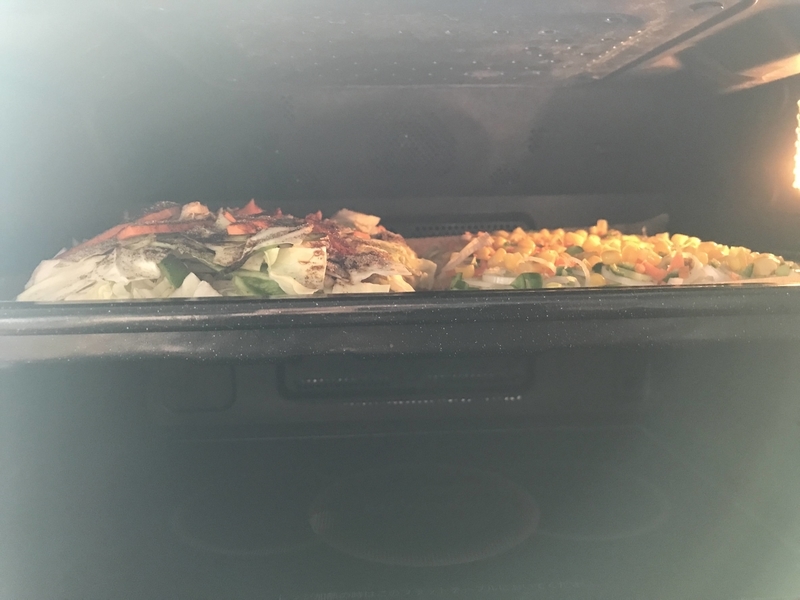

角皿1枚でハーフ&ハーフ、焼きそばとサイドメニュー・半チャーハンをセットに「ヘルシオで作る焼きそば&炒飯セット」

ほんのり焦げたソースが香る。

炒飯は野菜多め、米ひかえめで、具だくさん。

具材も多く、卵も使っていないのに、予想外にパラパラした食感で、

「フライパン+コンロ」で調理するよりおいしいのではないだろうか。

卵で米をコーティングして…とかやっていないのに、

ほどよくパラパラで驚く。

(焼きそばもチャーハンもシャープさん主催のオンラインレッスン「ヘルシ オ教室」仕込み。自己流ではないから、仕上がりが非常によかった!)

ゆっくりと過ごしたい日の夕飯には、ヘルシ オの角皿いっぱいに炭水化物を広げて加熱する麺メニュー「焼きそば」は手間も省け、おいしく、家族にも喜んでいただけるという、良い選択だ。

焼きそばだけだと少ないかな、とお腹いっぱい食べたいときはやはりサイドメニューとして満足のいく炭水化物を上乗せしたい。

炒飯を一緒にヘルシ オで同時に加熱すれば、「焼きそば+半チャーハンセット」に早変わり。

「ヘルシ オで作る焼きそば&炒飯セット」

材料(2人前)

炒飯

◆温かいご飯 300g(冷ご飯やパックご飯などをレンジ機能であたためておく)

◆しょうゆ 小さじ1

◆米油 小さじ1/2

□白ネギ 100g(1本)スライサーで輪切りにスライスしておく

□ニンジン 50g(1/2本)みじん切りにする

□ピーマン 30g(1個)みじん切りする

★鶏ガラスープの素 小さじ2

★コーン 60g 冷凍コーンをそのまま使用

★塩コショウ 適量

焼きそば

◎焼きそば用蒸し麺 2玉

◎もやし 50g

◎キャベツ 150g 角切りにする

◎ピーマン 30g(1個)細切りにする

◎ニンジン 50g(1/2本)短冊切りにする

◎蒸し麺に付属の粉末ソース 2袋

1)角皿に材料を準備する

角皿にクッキングシートを敷く。

炒飯

角皿に材料◆をのせ、ムラなく混ぜ合わせる。ヘルシ オ調理では途中で混ぜることができないので、ここでよくかき混ぜておくこと。

まずはごはんを1~2㎝くらいの厚さになるように薄く広げる。

油としょうゆを米1粒1粒にまぶすようによくかき混ぜ、薄く広げる(右)

ヘルシ オ加熱では、途中でかき混ぜないので

ごはんの粒1つ1つが油でコーティングされるように

この時点でしっかり混ぜ合わせておく。

その上に材料□を順にのせていく。焦げやすい食材が下に、焦げにくいものが上になるように積層させていく。

中央だけがこんもり状態にならないように全体にひろげて、平らになるようにのせていく。

材料★の味付け用の鶏がらスープの素を野菜と野菜の間にはさむように入れながら、上に積みあげていく。

富士山(成 層火山)のような中央がこんもりとならないように、

キラウェア(楯状火山)の平らな形を目指して広げていく。

焼きそば

焼きそばのつくり方について、詳しくは↓↓↓

角皿の空いている半分のスペースに、材料◎を順に置いていく。全体に広げて、一部分だけに厚みが出ないようにまんべんなく薄く積層させていく。

その上に野菜を焦げやすいものから順に並べて積層させていく。(中央・右)

キャベツで麺をかくすようにならべてやると、

麺がパサつくのを防ぎ、もっちりつややかに仕上がる。

野菜をならべたら、粉末ソースをふりかけておく。

麺が露出していると加熱により麺がパサつくので、

麺がかくれるように、野菜の位置を整える。

2)ヘルシ オで加熱する

角皿をヘルシ オの上段に設置する。

ヘルシ オ設定

まかせて調理 ⇒ 炒める・標準 ⇒ スタート

3)完成

加熱が完了したら、よく混ぜ合わせ、皿に盛り付けて完成。

炒飯は加熱前に1度、加熱後に1度、全部で2回しか混ぜ合わせなくとも、

思ったよりもパラパラとした食感が生まれる。

もっちりつややかな、ほどよい蒸し感と焦げ感が味わえる焼きそばを

作れるようになった。

次は液体ソースの市販の焼きそばを試してみたい。

炒飯は、ほぼ混ぜていないのにパラパラでおいしい。

ご家庭仕様のチャーハンならば合格、である。

一度に2品できるのもポイントが高い。

ヘルシ オ、全くいいことずくめ!

豚肉を使った焼きそばや、魚肉ソーセージを使ったチャーハンはこちら↓↓

加熱前(左)と加熱後(中央)の様子、上段に設置する(右)

一番上に動物性食品(肉や食肉加工品)をのせて加熱する

平らに厚みを出さないように薄く広げることがポイント

今回は食べる時間が異なったため、2人前(+1人前)で加熱調理したのだが、次回また機会があれば3人前同時に上下2段で加熱調理してみたいと思う。

ヘルシ オの過 熱 水蒸気を使った焼き・炒め調理は、ホットクックでは表現できない「カラりとした」焼いた食感が味わえる。

ホットクックの無水調理で得られる芯までやわらかいようなしっとりした食感と合わせて、上手に使い分けて味わいを楽しみたいと思う。